조선총독부는 항복선언 직전에 패전 후의 치안문제와 정치범 석방, 일본인의 보호를 위하여 한국내 지도급 인사들과의 접촉을 시도하였다. 그 접촉 대상 인물로는 중도 좌파 성향의 여운형(呂運亨), 중도 우파 성향의 안재홍(安在鴻), 우파 성향의 송진우(宋鎭禹) 등이었다. 이 가운데 여운형과 안재홍은 건국사업의 불간섭 등 5개 조건을 달아 수락한 반면 송진우는 “일본이 연합군에 정권을 인도해줄 때까지 움직이면 안된다”는 명분을 내세워 총독부의 제안을 거절하였다. 이에 따라 여운형과 안재홍을 중심으로 8월 16일 ‘건국준비위원회(建國準備委員會 : 이하 ‘건준’)’가 결성되었다.

제주도의 경우, 건준이 결성된 것은 1945년 9월 10일이었다. 건준이 결성되기 전에 이미 제주도에는 자치적으로 치안 및 행정․경제 조직의 결성이 착수되었다. 청년학도단 결성을 필두로 보안대, 치안대, 자위대 등이 결성되었으며, 각관공서, 기업체, 학교 등에서 복구위원회, 관리위원회가 조직되었다. 이들 단체들은 통일적인 조직체계를 갖추지 못하고 무질서한 모습을 드러냈는데, 이들 단체들을 규합한 것이 건준이었다. 제주지방의 건준은 다른 지방과 마찬가지로 유지 · 명망가들로 구성된 한시적인 조직이었다. 당시까지만 해도 조직 내에서는 이데올로기 문제로 대립하는 일이 크지 않았으며, 소문난 친일세력만 배제되고 웬만한 사람들은 거의 참여하는 추세였다.

제주도 건준은 9월 22일 제주농업학교에서 ‘인민위원회(人民委員會)’ 결성식을 갖고 해체되었다. 제주도 건준이 인민위원회로 전환된 것은 9월 6일 중앙에서 ‘인민공화국(人民共和國)’이 설립되고 각 지방에 인민위원회가 결성된 것의 일환이었다. 그러나 건준이 인민위원회로 개편되는 과정에서 우파진영 인사들이 일부 이탈하기도 하였다. 인민위원회의 활동은 주로 치안활동에 치중하였는데, 일부 지역의 지서건물에는 지서 간판과 인민위원회 간판이 나란히 걸리기도 하였다.

미군정 현지 지휘관들은 인민위원회를 행정기관으로 공인하지는 않았지만, 초기에는 ‘치안활동의 협력자’로 간주하는 정책을 추진하였다.42) 그러나 이러한 미군정과 인민위원회의 상호보완적인 관계는 1947년에 들어서면서 인민위원회를 실질적으로 장악한 남로당 제주도위원회가 대규모 시위를 전개하자 적대적인 관계로 변하기 시작했다.

남로당 제주도위원회는 1945년 12월 9일 창설된 조선공산당(朝鮮共産黨) 제주도위원회의 후신으로 1946년 12월에 결성되었다.43) 남로당 제주도위원회는 창당 이후부터 본격적으로 ‘당원배가운동(黨員倍加運動)’을 전개하였다. 이러한 남로당

의 당원배가운동은 ‘민주주의민족전선(民主主義民族戰線 : 이하 ‘민전’)’, ‘조선민주청년동맹(朝鮮民主靑年同盟 : 이하 ‘민청’)’, ‘부녀동맹(婦女同盟) ’등 외곽조직의 결성 · 확대와 맞물려 진행되었다. 또 이들 남로당원들은 인민위원회의 주요 직책을 겸하면서 인민위원회의 활동에 주력하였다.

이와 같이 좌익 정당 및 단체가 활발하게 결성되어 활동한 것과는 대조적으로 우익 정당 및 단체들의 조직 기반은 대단히 취약했다. 제주도의 우익정당으로는 ‘대한독립촉성국민회(大韓獨立促成國民會) 제주도본부’와 ‘한국독립당(韓國獨立黨) 제주도지부’가 있었으나 조직이 빈약하고 자금도 충분치 않은 상황이었다. 다만 1946년 7월 14일 김구(金九)가 제주도를 방문한 것을 계기로 한국독립당 제주도 지부의 세력이 조금 확대되었다. 하지만 남로당에 비해 세력은 절대적으로 열세에 있었다. 특히 면․리 단위로 내려 갈수록 우익정당의 영향력은 더욱 미미하였다. 이러한 현상은 우익단체에서도 마찬가지였으며, 1947년 ‘3․1사건’ 이후 좌익세력이 경찰의 대대적인 검거활동을 피해 지하로 스며들 때까지 지속되었다.

제주도에서 좌익계가 세력을 확대할 수 있었던 주된 요인은 경제사정의 악화와 미군정 초기 행정체제의 미비로 인한 다소간의 사회 혼란을 남로당이 적극적으로 이용한 데서 찾을 수 있다.

우선 광복 후 제주도의 경제사정을 살펴보면 다음과 같다. 광복이 되자 일본 · 조선 · 만주 사이에 형성된 경제적 연관이 끊어지고 국내의 일본인 기술자들이 대거 빠져나가는 등 한국경제는 재생산 기반의 급격한 위축을 경험하였다.미 · 소 양군의 분할점령으로 인한 남․북간의 경제적 유대관계 단절은 이를 더욱 심화시켰다. 이러한 경제적 위축은 육지뿐만이 아니라 제주도에서도 예외는 아니었다. 제주도는 육지와의 경제적 연계까지도 일정정도 단절되면서 경제적인 어려움이 더욱 심해졌다. 1947년도 제주도의 공업 생산량은 광복 전의 약 30%에 불과하였다. 또한 제주도의 기본 산업인 농업은 열악한 자연조건으로 인해 수확량이 매우 적었다. 특히 대흉작이 들었던 1946년의 경우, 도민들의 주요 식량이었던 맥류(麥類)의 생산량이 전년도에 비해 50%에도 미치지 못하였다. 여기에 광복 후 약 55,000명에 달하는 해외귀환동포와 월남민의 급격한 증가, 미군정의 미곡수집정책 실시, 모리배의 매점매석행위 등은 제주도의 식량사정을 더욱 어렵게 만들었다.

이렇듯 산업 전반에서의 상황 악화는 행정 부재 상태에서의 실업률 증가, 식량부족 등의 사회문제를 야기했다. 1946년 8월 현재 제주도 전체 인구 중 약 8.3%인 23,080명이 실업자였다. 게다가 1946년에 접어들면서 제주도에는 천연두와 콜레라 같은 전염병이 퍼지면서 주민들 사이에는 민심이 극도로 흉흉해져 갔다.

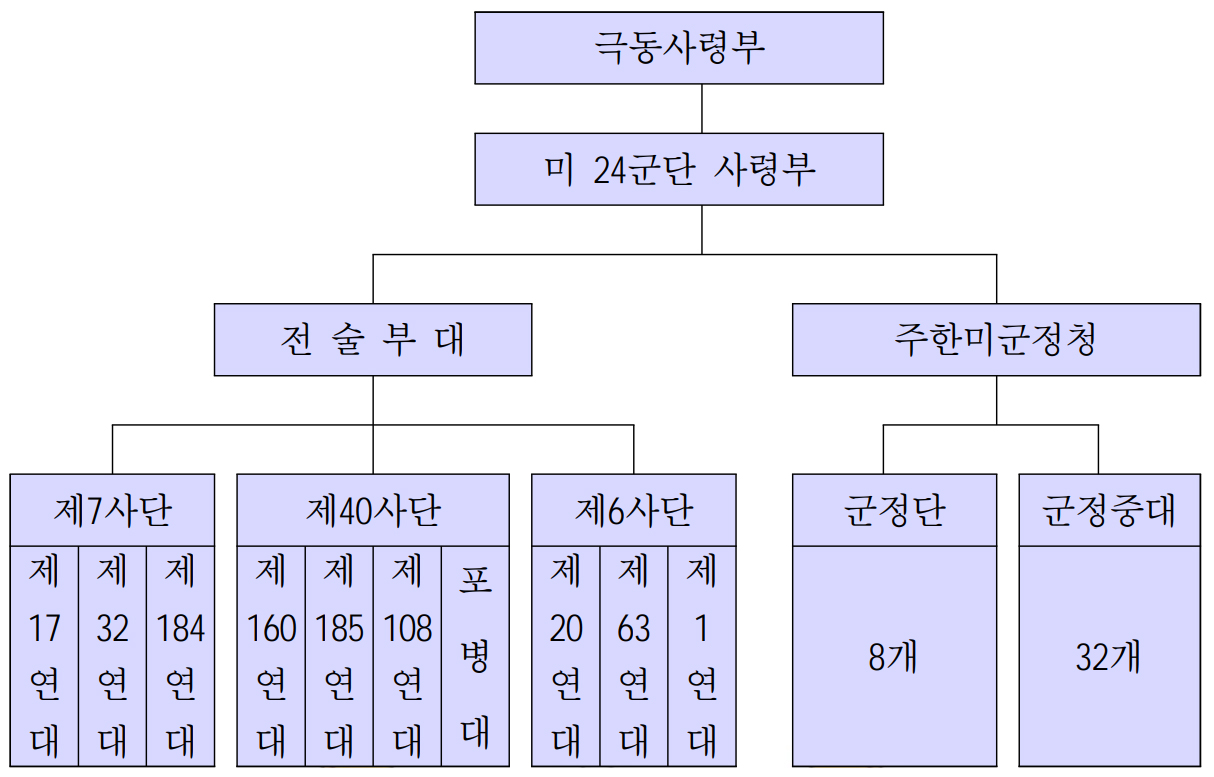

이러한 경제․사회 사정의 악화에도 불구하고, 제주도의 행정 기능은 1947년까지 제대로 갖추어지지 않았다. 비록 미 제59군정중대(軍政中隊)가 1945년 11월 9일 제주도에 도착해 행정 기능 복원에 주력했지만 현지 사정을 제대로 파악하지 못한 관계로 행정체제가 정비되기까지는 다소간의 시간이 필요했다.

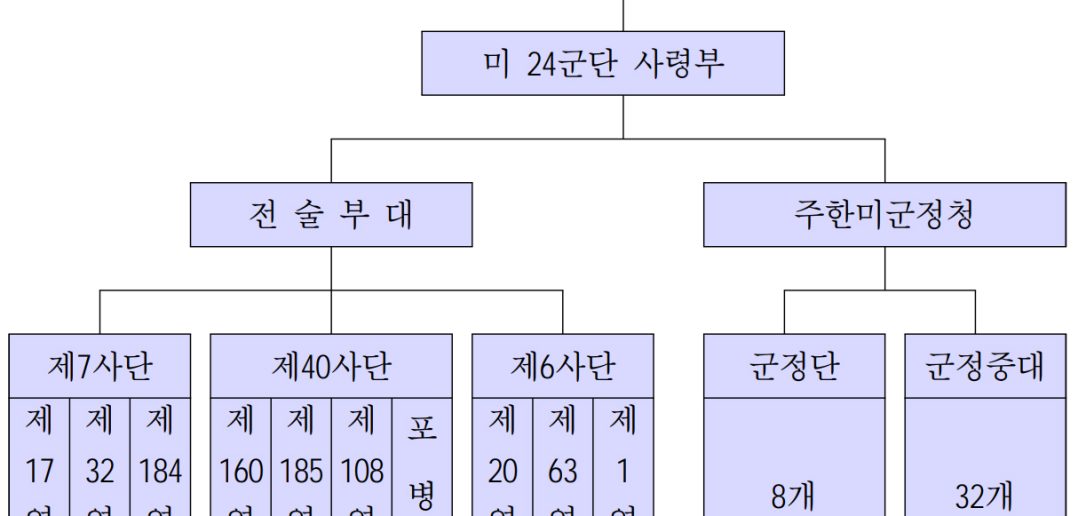

미 제59군정중대 병력

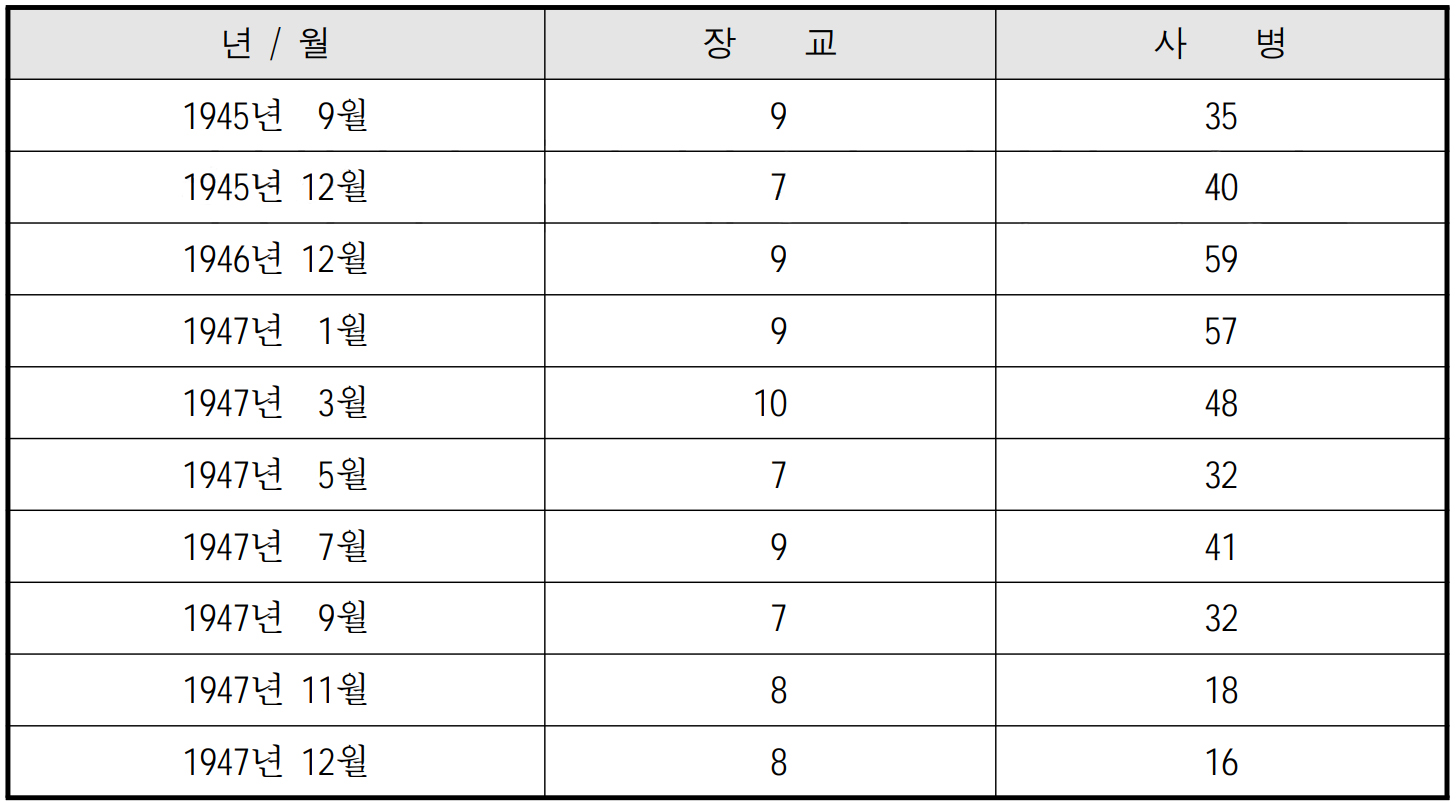

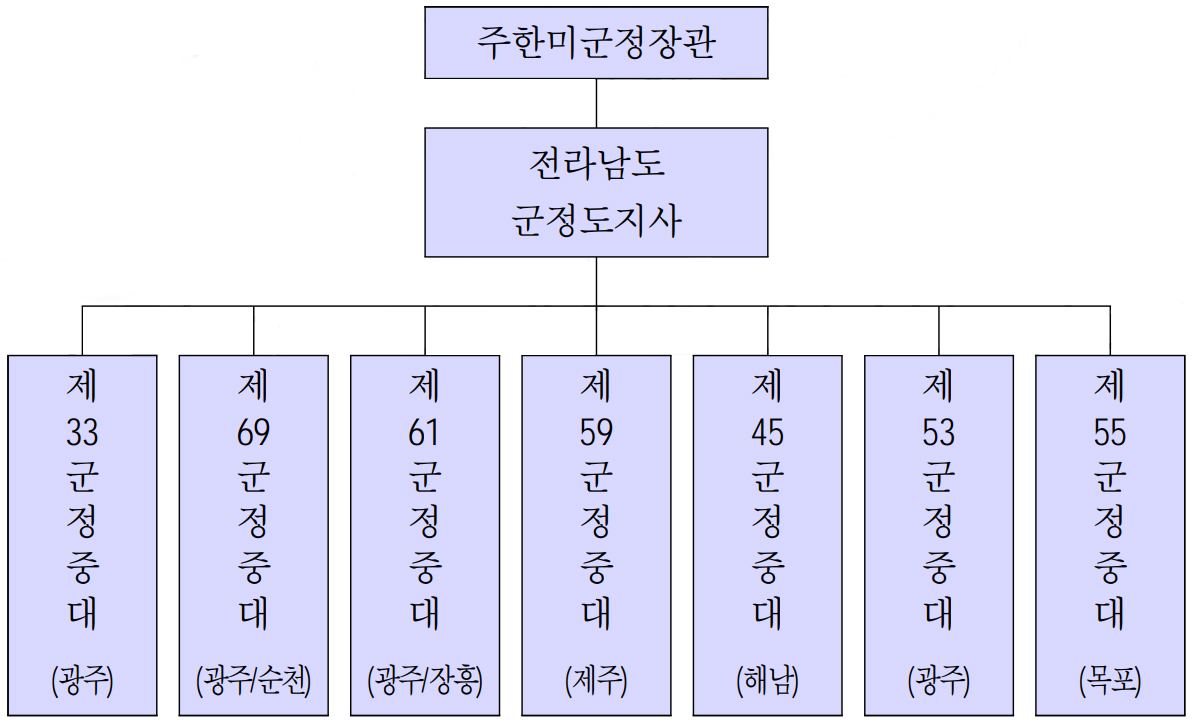

주한미군 지휘계통

제59군정중대 지휘체계

제주도의 행정체제가 본격적으로 갖추어지기 시작한 것은 1946년 8월 1일 제주도(濟州島)가 전라남도에서 분리되어 도(道)로 승격된 이후였다. 제주도(濟州島)가 도(道)로 승격됨에 따라 주한미군정청은 8월 1일부로 스타우트(Thurman A. Stout) 소령을 제주도지사에 임명하고, 박경훈(朴景勳)을 한국인 도지사로 임명하였다. 또 제주도군정청 각 국(局)과 과(課)의 책임자도 임명하였다54) 나아가 1947년에 들어 미군정청은 미군정청의 한국인화정책(Koreanization Policy)에 의거해 도지사를 한국인으로 교체하고, 군정부대장을 수석민정관(首席民政官), 즉 고문으로 후 퇴시켰다. 이와 더불어 미 군정청은 치안유지를 위해 경찰조직의 확대에도 관심을 기울였다. 광복 당시 101명(일본인 50명, 한국인 51명)이었던 제주도의 경찰

관 수는 1947년 1월 현재 345명으로 증가하였다.

이러한 행정체제의 정립 과정에서 1947년 3월 1일에 발생한 소위 ‘3․1사건’은 제주사회를 혼란의 소용돌이 속으로 몰아넣었다.