대전 주둔 제2연대의 공금횡령과 보급품 부정처분 사건은 남로당의 인민혁명군사건과 더불어 남로당의 군내 활동 양상을 보여주는 대표적인 사례이다. 연대장이 직접 관여한 이 사건은 광복군계와 일본군계의 암투같은 인상을 주었지만 본질적으로는 남로당의 군내 활동자금 확보를 위한 것이 근본 원인이었다.

1947년 2월 29일 제5대 연대장으로 취임한 김종석(金鍾碩) 중령은 일본 육사 56기생으로 일본군 대위 출신이었다. 광복 후 국군준비대에 가담하였다가 경비대 창설과 함께 군에 들어와 군내 좌익 조직인 인민혁명군의 조사부 책임자로 활동하였다. 그는 군 직위를 이용해 공금을 횡령하고 보급품을 부정처분하여 남로당의 군내 활동자금을 조달하였다.

당시 연대의 후방 주임 또한 좌익계인 이상진(李尙振) 소령이 담당하고 있었다. 이상진은 후방 주임의 직책을 이용하여 부식 조달 남품업자인 최원락(崔原洛)과 공모하여 부정납품으로 생기는 막대한 공금을 횡령하였다. 또 그는 미군이 공급하는 C레이션을 횡령 처분하여 2,000만원이 넘는 거액을 이주하(李舟河)계에 공작금으로 제공하였다. 물론 이와 같은 일은 연대장인 김종석의 지시에 의해서 이루어진 것이었다.

이러한 부정사건은 1947년 9월 22일 최덕신(崔德新) 소령이 후임 연대장으로 부임하면서 전말이 드러났다. 최덕신 신임 연대장이 부정사실을 경비대총사령부에 보고하자 경비대에서는 감찰총감(監察總監)인 오동기(吳東起) 대위에게 정식 조사를 지시하였다.

오동기 대위는 대전, 공주, 유성지역의 현지 조사를 통해 2,000만원이 넘는 공금과 보급품이 부정처분 되었다는 사실을 밝혀냈다. 그러나 부정사건의 핵심 인물인 연대 검수관, 본부중대장, 하사관 최수암(崔守岩), 그리고 납품업자 최원락 등은 행방불명된 상태였고, 심지어 김종석계의 본부중대장이 오동기 대위가 작성한 사건조사서류를 훔치려고 한 사건까지 발생하였다. 조사를 마친 오동기 대위는 송호성(宋虎聲) 경비대총사령관에게 결과를 보고하고 김종석 중령과 이상진 소령의 구속을 건의하였으나 총사령관으로부터 재가를 받지 못했다. 그러자 오동기 대위는 통위부장인 유동열(柳東悅)에게 보고하여 구속조사의 재가를 받고 김종석 중령과 이상진 소령을 제1연대 영창에 수감하였다.

그런데 김종석과 이상진을 구속한 이후에 새로운 문제가 발생했다. 오동기는 행방불명된 납품업자 최원락을 찾기 위해 수소문하던 중 그의 형과 만날 기회가 생겼다. 이 자리에서 최원락의 형은 “자신의 동생이 도피중이라 함께 못 왔다”고 하면서 사건 무마비조로 10만원의 돈을 건넸다. 오동기는 최원락의 형으로부터 받은 돈을 통위부장에게 보고하고 장물로 영치하였으나, 이것과 관련해 통위부장 앞으로 투서가 계속 들어와 곤혹을 치렀다. 이런 와중에 경비대사령부 고문관인 하우스(James Hausman) 대위와 통위부 특별부대장인 채병덕 대령으로부터 사건 무마 압력이 계속되었다.

사건 조사 또한 납품업자인 최원락의 증인심문 없이는 할 수 없었기 때문에 조사시일은 2개월을 넘기고 있었다. 그러던 중 하루는 경찰이 최원락을 체포해 조사한 결과 남로당에 공작금으로 500만원이 제공되었다는 사실을 자백받았다는 연락을 해왔다. 그러나 통위부에서는 경비대에서 사상범을 취급할 근거가 없다는 미고문관측의 의견을 받아들여 최원락의 신병을 인수하지 않겠다고 하였다. 오동기는 사상조사가 아니라 부식납품에 대한 조사라는 점을 강조하면서 최원락의 신병을 인도해 줄 것을 요구하였으나 통위부에서는 이를 받아들이지 않았다. 경찰측에서도 통위부에서 신병인수를 거부하였기 때문에 최원락을 석방하였다. 부정사건의 핵심인물인 납품업자가 없는 가운데 군법회의가 개정되어 혐의자들에게는 무죄가 언도되었다. 당시 관선변호인으로 총사령부 인사처장인 박진경(朴珍景) 중령이 선임되었는데, 그는 오동기 대위를 파벌의식과 불평불만에 가득 찬 사람이라고 비난하였다. 프라이스(Terrill E. Price) 중령 또한 박진경 중령의 의견에 동조하였다.

이에 따라 김종석 중령과 이상진 소령은 무죄로 석방되어 오히려 각각 제5여단 참모장과 제8연대 부연대장으로 영전하였다. 이에 오동기 대위는 분노에 못이겨 군복을 벗겠다고 하면서 제4연대 부연대장 발령 자체를 거부하다가 송호성 경비대총사령관의 권고로 제14연대장에 부임하게 되었다.

이렇게 일단락된 제2연대 부정사건은 인민혁명군사건과 직접 관련이 있었다. 인민혁명군사건은 김일광(金一光)27)과 이혁기(李赫基)28)를 중심으로 1948년 5·10 총선거를 앞두고 비밀군사단체를 조직해 활동하다가 경무부(警務部) 수사국(搜査局)에 의해 1948년 2월 22일 일제히 검거된 사건이었다.

1947년 북한은 남로당과는 별도로 대남 특별공작 기관으로서 북로당남조선특별정치위원회(北勞黨南朝鮮特別政治委員會)를 조직하였다. 이 조직은 1947년 5월 북한에서 남파된 성시백(成始伯)이 반(反)박헌영파인 강진(姜進), 서중석(徐重錫), 이정윤(李廷允)과 만나 조직한 기구였다. 이 특별위원회 산하에는 비합법 군사조직체로 청년특별지도부(靑年特別指導部)가 조직되어 있었으며, 그 산하에 일명 ‘인민혁명군’이 있었다.

인민혁명군의 조직기반은 전 국군준비대 출신의 국방경비대와 해안경비대원들을 중심으로 하였다. 조직은 각 지방의 청년지도부 산하에 반(班)→분단(分團)→단(團)의 형태로 구성되었는데, 5~6명이 1개 반으로 구성되었으며, 3개 반이 1개 분단으로, 3개 분단이 1개 단으로, 3개 단이 1개 지부로 이루어지는 것을 기본으로 하였다.

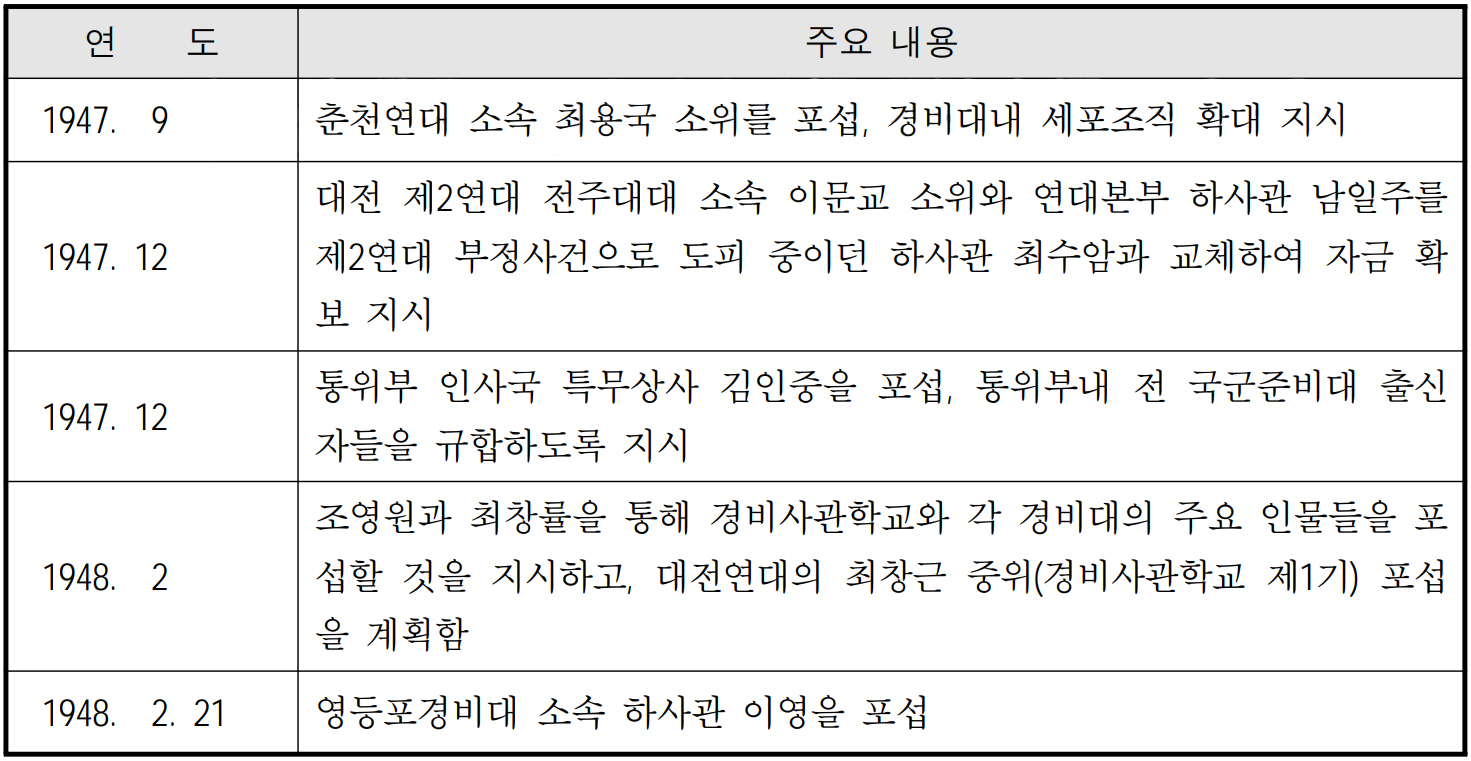

이혁기와 김일광의 만남은 1947년 9월 초순 남로당원인 박대식(朴大植)의 주선으로 이루어졌다. 이때 이혁기는 김일광으로부터 남한내 군 출신자와 국방 및 해안경비대원을 포섭하여 비밀군사단체를 조직하자는 권유를 받았다. 이후 이혁기는 조직내의 교육을 담당하다가 외선(外線) 책임자가 되었으며, 김일광과 더불어 조직의 핵심 인물이 되었다. 이들은 1948년 2월 15일 조직 개편을 실시해 김일광이 최고책임자 겸 제1지구(대전 이북지역) 총책임자가 되고, 이혁기가 부책임자 겸 제2지구(대전 이남지역) 총책임자가 되었다. 이때 강원도는 박용국(朴容國), 경기도는 김철구(金哲九), 경상북도는 하재팔(河在八), 충청남도는 임모(林某), 전라북도는 오영주(吳永柱)가 각각 책임자로 임명되었으며, 제1지구 내선 책임자로 조영원(趙永遠), 국방경비대 책임자로 최창률(崔昌律), 해안경비대 책임자로 이조승(李祚承)이 각각 임명되었다. 이들에 의한 군내 프락치 활동을 살펴보면 아래 표와 같다.

좌익세력의 군내 조직건설 관련 활동

이밖에 이혁기는 이승조를 통해 부산, 목포의 각 경비대에도 연락망을 설치하도록 계획하는 한편, 자신이 직접 전(前) 국군준비대 출신이거나 사상적으로 교분이 있던 통위부 인사국장 이영섭(李英燮), 통위부 군기대장 나학선(羅學善) 소령, 통위부 하사관 윤기옥(尹起玉), 경비사관학교 민모(閔某) 소령, 인천파견경비대 이모(李某) 소위, 태릉경비대 특무상사 박용식(朴容植), 수색파견대장 이원둔(李源屯) 대위, 부산연대 김창봉(金昌鳳) 중위, 최상빈(崔相彬) 소위, 김포해안경비대 연정(延禎) 대위, 청주연대 김용배(金容培) 대위, 대구연대 최창식(崔昌植) 대위, 포항해안경비대 기지사령 이상렬(李相烈) 소령, 묵호해안경비대 기지사령 김석범(金錫範) 소령 등을 포섭 가능한 인물로 지목하고 포섭 공작계획을 수립하였다.

그러나 이러한 계획은 경무부(警務部) 수사국(搜査局)에 의해 발각되어 1948년 2월 22일 관련자들이 모두 검거됨으로써 현실화되지는 않았다. 1948년 9월에 있었던 이들의 1심공판에서 김일광과 이혁기는 징역 1년 6월, 권혁주 · 김철구 · 오영주 · 박용국은 징역 1년, 남충렬 · 이강수는 징역 10월이 각각 구형되었다.