자, 근본적인 질문이다. 기한을 떠나서 ‘비상근예비군’이라는 군인일까?

일단 “군인”의 정의에 대해서 찾아보기로 했다.

| 국군조직법 제4조(군인의 신분 등) ① “군인”이란 전시와 평시를 막론하고 군에 복무하는 사람을 말한다. ② 군인의 인사, 병역 복무 및 신분에 관한 사항은 따로 법률(군인사법)로 정한다. |

국군조직법에 따르면 군인은 전시/평시를 막론하고 군에 복무하는 사람이라 칭하고 있다. 이 존재에 대한 것은 ‘군인사법’으로 정한다고 했으니, 찾아보자.

| 군인사법 제1조(목적) 이 법은 군인의 책임 및 직무의 중요성과 신분 및 근무조건의 특수성을 고려하여 그 임용, 복무, 교육훈련, 사기 및 신분보장 등에 관하여 「국가공무원법」에 대한 특례를 규정함을 목적으로 한다. |

| 군인사법 제2조(적용 범위) 이 법은 다음 각 호의 사람에게 적용한다. 1. 현역에 복무하는 장교, 준사관(準士官), 부사관(副士官) 및 병(兵) 2. 사관생도((士官生徒), 사관후보생, 준사관후보생 및 부사관후보생 3. 소집되어 군에 복무하는 예비역 및 보충역 |

군인사법은 군인의 신분보장을 위해 제정된 법이고, 이 법이 적용되는 대상 중에 ‘소집되어 군에 복무하는 예비역’이 포함되어 있다.

그렇다면 ‘예비역’은 어떻게 정의될까?

| 병역법 제5조(병역의 종류) 2. 예비역: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 가. 현역을 마친 사람 나. 그 밖의 이 법에 따라 예비역에 편입된 사람 |

지금까지 찾아본 법률에 따르면,

“군인”은 군에서 복무하는 사람을 말하는데, 이 중에는 “소집되어 복무하는 예비군”도 포함이 된다.

즉, 소집되어 복무하는 예비군, 비상근예비군을 말하는 것이다.

비상근예비군이란 무엇일까?

| 예비군법 제3조의3(비상근 예비군 제도) ① 국방부장관은 평시에 일정기간 소집할 수 있는 예비군(이하 “비상근 예비군”이라 한다) 제도를 시행할 수 있다. ② 국방부장관은 예비역은 장교, 준사관, 부사관 및 병에 해당하는 사람 중에서 지원을 받아 비상근 예비군을 선발한다. ③ 그 밖에 비상근 예비군의 정원, 소집 분야, 소집 기간, 선발, 소집 중단, 보상 등은 대통령령으로 정한다. |

| 예비군법 시행령 제5조의2(비상근 예비군 제도) ① 법 제3조의3제1항에 따라 평시에 일정기간 소집할 수 있는 에비군(이하 이 조에서 “비상근예비군”이라 한다)은 다음 각 호와 같이 구분한다. 1. 단기 비상근예비군: 연간 소집 기간이 30일 이내인 비상근예비군 2. 장기 비상근예비군: 연간 소집 기간이 30일 초과 180일 이내인 비상근에비군 ② 비상근예비군은 「병역법」 제46조(병력동원소집)제1항에 따라 동원되는 예비군이 수행하는 주요 직무 중 평시에 추가 훈련이 필요한 분야에 소집한다. ③ 비상근예비군의 정원은 안보환경, 군 구조 개편 정도, 상비 병력의 연차적 조정 규모 등을 고려하여 다음 각 호의 범위에서 매년 국방부장관이 기획재정부장관과 협의를 거쳐 정한다. 1. 단기 비상근예비군: 5,000명 이하 2. 장기 비상근예비군: 700명 이하 ④ 국방부장관은 비상근예비군을 그 선발계획을 수립하여 연 1회 선발한다. 다만, 제3항에 다른 정원에 미달하여 선발한 경우에는 수시 선발계획을 통하여 추가로 선발할 수 있다. ⑤ 국방부장관은 비상근예비군 선발계획을 선발일 30일 전까지 국방부 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공고해야 한다. ⑥ 비상근예비군의 소집기간은 제1항 각 호의 범위에서 「병역법」 제50조(병력동원훈련소집)제1항 단서에 따른 입영부대장의 장(이하 이 조에서 “입영부대장”이라 한다)이 해당 부대의 훈련계획에 따라 정한다. ⑦ 입엽부대장은 선발된 비상근예비군이 질병 및 심신장애, 직무수행의 부족, 불성실 복무 및 개인 사정 등으로 비상근에비군 소집을 감당할 수 없다고 인정되는 경우 소집을 중단할 수 있다. ⑧ 국방부장관은 비상근예비군이 「병역법」 제50조제1항 단서에 따라 소집된 경우 예산의 범위에서 보상비를 지급한다 ⑨ 제1항부터 제8항까지의 규정한 사항 외에 비상근예비군의 세부 소집분야, 선발 등에 필요한 사항은 국방부장관이 정한다. |

여기까지 찾아본 결과를 종합하면, 최소 1일부터 최대 180일까지 군의 소집명령을 받아 입영하는 예비역은 ‘군인’의 범주에 들어간다는 것을 법령으로 확인할 수 있었다.

그런데, 하나의 의문이 생긴다.

비상근예비군은 소집훈련의 형태로 수행되고, 수당의 명목도 ‘훈련보상비’이다.

소집훈련은 법률상 어느 범주에 포함되는지 궁금해졌다.

일단, ‘소집’과 ‘병력동원훈련소집’이라는 단어의 정의를 찾아보았다.

| 병역법 제2조(정의 등) ① 이 법에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다. 2. “소집”이란 국가가 병역의무자 또는 지원에 의한 병역복무자(제3조제1항 후단에 따라 지원에 의하여 현역에 복무한 여성을 말한다) 중 예비역(豫備役), 보충역(補充役), 전시근로역 또는 대체역에 대하여 현역 복무 외의 군복무(軍服務)의무 또는 공익 분야에서의 복무의무를 부과하는 것을 말한다. |

| 병역법 제49조(병력동원훈련소집 대상 등) ①병력동원훈련소집은 병력동원소집에 대비한 훈련이나 점검을 위하여 병력동원소집 대상자에 대하여 실시하며 기간은 연간 30일 이내로 한다. 다만, 「예비군법」 제3조의3에 따라 비상근 예비군으로 선발된 사람의 소집기간은 연간 180일 이내로 한다. ② 제1항에도 불구하고 제55조제2항에 따라 예비역 진급교육을 이수한 사람 또는 「재난 및 안전관리 기본법」 제60조에 따라 특별재난지역으로 선포된 지역에 거주하는 사람 등에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 연도 또는 다음 연도의 병력동원훈련소집을 면제할 수 있다. |

| 병역법 제50조(병력동원훈련소집) ① 지방병무청장은 병력동원소집 대상자로 지정된 사람에 대하여 병력동원훈련소집을 한다. 다만, 「예비군법」 제3조의3에 따른 비상근 예비군에 대하여는 입영부대의 장이 병력동원훈련소집을 한다. ② 병무청장은 필요하다고 인정하면 지방병무청장으로 하여금 병력동원훈련소집 통지서를 미리 송달하게 할 수 있다. 이 경우 제46조제2항 후단을 준용한다. ③ 병력동원훈련소집 통지서를 받은 사람은 지정된 일시ㆍ장소에 입영하여야 한다. ④ 지방병무청장은 전시ㆍ사변 등의 긴급한 사태에 대비하여 병력동원소집 절차를 점검하려면 병력동원소집 대상자에게 병력동원훈련소집 통지서를 교부하지 아니하고, 제46조제2항 전단에 따라 미리 송달한 병력동원소집 통지서에 의하여 병무청장이 신문ㆍ텔레비전 또는 라디오 등으로 공고하는 일시에 입영하도록 병력동원훈련소집을 할 수 있다. ⑤ 지방병무청장은 「비상대비에 관한 법률」 제14조에 따른 비상대비훈련을 위하여 예고 없이 실시하는 병력동원훈련소집에서 병력동원훈련소집 통지서의 교부와 그에 따른 입영의 독려를 위하여 시장(특별자치시장ㆍ특별자치도지사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)ㆍ군수 또는 구청장에게 협조를 요청할 수 있으며, 협조 요청을 받은 시장ㆍ군수 또는 구청장은 지원을 하여야 한다. 이 경우 지방병무청장은 시장ㆍ군수 또는 구청장과 협의하여 그 비용을 지원할 수 있다. |

| 병역법 제52조(병력동원훈련소집된 사람의 복무) ① 병력동원훈련소집으로 입영한 사람은 현역에 준하여 복무하며, 예산의 범위에서 급식 또는 실비 지급 등을 할 수 있다. |

병역법에 따르면 “소집”이란, 군복무 의무를 부과하는 것을 말한다.

또한 ‘비상군예비군’이 소집훈련 통지를 받고 입영했을 때, 현역에 준하여 복무한다고 정의하고 있다.

여기서 또하나의 의문점이 생긴다.

이건, 내가 지금 복무하고 있는 부대에서 발생한 일인데,

비상근예비군은 소집되는 날짜에만 군인인 것일까? 소집받지 않은 날에는 민간인인 것일까?

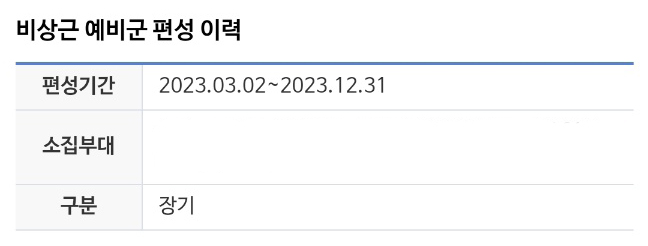

국방부에서 선발한 비상근예비군은

올해의 경우는 3월 2일~12월 31일까지, 내년의 경우 1월 1일~12월 31일까지

비상근예비군이라고, 병무청에서 구분하여 표시해주고 있다.

왜 이렇게 지정해 놨을까?

원칙적으로 비상근예비군은 부대에서 지정하는 날짜에 소집을 받는 것을 원칙으로 한다.

실직적으로는 각 비상근 예비군이 부대 출근 가능한 일자를 선택하기도 하지만,

이 부분은 군에서 비상근예비군 각 개인에게 ‘편의’를 제공하는 것이다. 원칙이 아니다.

또한,

그렇다면 해당 기간 내에는 어느 때라도 소집명령이 발령되면 응해야 하는

‘대기’상태에 있다는 말이 된다.

‘대기’상태는 ‘해지’ 상태가 아니다.

언제라도 복귀하여 임무수행을 하는 하는 사람에게 부여하는 상황이기 때문에,

입영하지 않았다고 하더라도

‘비상근예비군’으로서의 지위를 잃지 않는다는 결론에 이르는 것이다.

최종적으로, 결론을 내보자면

‘비상근예비군’은

‘예비군’중에서 별도로 선발/편성되는 직위로서,

직위가 유지되는 동안

군복무 의무를 부여받아

현역군인에 준하는 지위를 가지고

평상시엔 영외에서 ‘대기’하다가

의명 발령된 ‘소집훈련명령’에 의하여 ‘소집’되고 부대에 ‘입영’하여

국방의 임무를 수행하는 ‘군인’인 것이다.

이렇다면 하나의 의문점이 발생한다.

소집명령이 발령되는 날에는, 비상근 예비군은 확실히 군인에 범주에 속한다.

그렇다면

평시 ‘대기’하고 있는 상황 또한 군인인 것인가?

어떤 당담관은 이렇게 정의했다.

소집명령 받는 날만 군인이고, 아닌 날은 민간인이다.

이건 이 제도가 귀찮다고 밖에는 생각되지 않는다.

법리적으로 보면 소집명령을 대기하는 비상근 예비군인데,

위에 저 발언은 소집 대상에서 해제 한다는 말이 된다.

그렇다는 것은

병무청에서 날짜가 아니라 기간을 지정한 것을

대놓고 틀렸다고 지적하는 말이 된다.

다른 하나의 논점이 있다.

‘비상근예비군’ 뿐만 아니라 ‘일반 예비군’도 ‘군인’이지 않는가 라고 할 수 있다.

엄연히 다르다.

일반 예비군은 ‘병력동원훈련 소집통지서’를 받는다.

1년에 3일만 ‘군인’ 신분으로 회귀하여 ‘군사훈련’을 수행하고 다시 ‘민간인’으로 돌아간다.

즉, 일반 예비역은 평소에는

연차 이내자는 ‘병력소집 대상’이지만, 평소에는 병력소집 ‘해제’ 상태라는 이야기다.

비상근 예비군은 ‘비상근예비근훈련 소집통지서’를 받는다.

1년에 최대 180일을 소집되어 입영하여 군인으로서의 임무를 수행한다.

하지만

연속되는 180일이 아니고

부대에서 필요로 하는 날에 비연속적으로 소집되기 때문에

필요한 시점 언제라도 소집할 수 있도록

병무청에서는 편성되는 기간 전체에 대하여 ‘비상근예비군’의 지위를 유지시킨다.

비상근예비군에 선발되어 복무하는 기간 동안,

소집되지 않는 평상시에도 ‘민간인’이 아니라는 말이다.

하지만, 신분증(이라 쓰고 출입증이라 읽는)을 발급 받는 장기비상근의 경우

외부인출입절차와 동일하게

입영시 개인 신분증을 제출하고 부대 신분증을 부여받고,

퇴영시 부대 신분증을 반납하고 개인 신분증을 돌려받는다.

담당관의 설명은. ‘퇴영하면 군인이 아니다. 외부에서 신분증을 가지고 다닐 일이 뭐가 있는가?’

똑같이 질문해보고 싶다.

‘공무원증 받는 군인이 퇴영해서 일반사회로 나왔을 때 공무원증을 가지고 다닐 일이 뭐가 있는가? 그저 한 사람의 국민이라면 ‘주민등록증’만으로도 충분하지 않는가?’

2022년에 소문 하나를 들었다.

어떤 예비역 장군께서 동원예비군 훈련 안보교육 중간에

“예비역은 육군의 서자 같은 존재다.”라고 발언하셨다는.

그저 소문일 수도 있겠지만, 저 말이 사실이라면

어떤 생각으로 저런 말을 할 수 있겠다는 이런 추측을 살짝 해 본다.

“본인을 군인이 아니라 그저 공무원, 회사원으로 생각하면 저럴 수 있지. 그렇다면 예비역은 그저 조직에서 떨어나져나간, 퇴사자일 뿐이니까. 특히 간부의 경우에는 장기선발이 안되서 퇴사한, 본인보다 못난 사람들이라고 생각할 수도 있겠다.”

아직까지 비상근예비군은 명확한

신분적 정의, 의무부과, 책임과 권한부여에 대한 정의가 내려져 있지 않은 상황에서

부대 창설계획, 작전계획, 전투부대 편성 검토, 전투장비와 물자 관리 등 장기적이고 지속적인 전문성 가득한 업무를 수행한다고 한다. 또한 해당 부대에서 실시하는 동원훈련, 전술훈련, 행군, 각종검열 등에 참여하고 있다.

비상근예비군이 건의하는 것은 ‘군인’임을 인정해달라는 것이다.

4대보험, 급여 같은 것을 받는 ‘직업군인’ 신분을 바라는 것이 아니다.

비상근예비군도 군인임을 인정해주고, 책임과 권한을 부여 받아 임무를 수행할 수 있게 보장해달라는 것이다.

신분을 인정받는다는 것은 무엇일까?

예비군신분증 → 국방부에서 발급하는 공무원증과 같은 형태지만 ex)군신분증 같은 이름으로 발급

군번사용 → 현역 때 사용했던 군번 뒤에 C(civil, 시민)을 붙여서 예비군임을 표시

그럼 권한을 부여받는 것은 어떤 것일까?

체계 사용권한 부여 → 군수, 수송, 탄약 등 해당 직책에 필요한 업무에 한해서만

위에 제시한 권한들을 부여하겠다 결정되었으면, 권한에 대한 책임도 부여해야 할 것이다.

의무복무 → 지금처럼 하기 싫을 때 복무해지 신청을 해서 바로 그만두는 것이 아니라, 최소 1년부터 정하되, 그 기간동안 임무수행 중 과오가 적발되면 적접한 징계가 가능하도록 책임부여

앞으로 제도가 발전되면 위에 말한 것들이 이루어질 수 도 있겠지만, 지금 현재로서도 비상근예비군이 군인의 범주에 들어간다는 것을 이제는 인정해줬으면 좋겠다. 그냥 오다가다 하는 손님으로 취급하지 말고, 위급한 상황에서 누구보다 먼저 달려와 같이 싸우는 전우로 생각해 줬으면 좋겠다.

다음번에는 비상근 예비군의 효과적인 운영방법에 대해 고민해 보자.