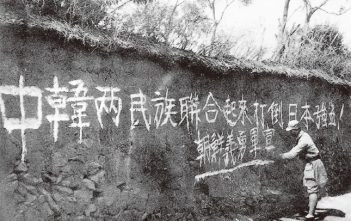

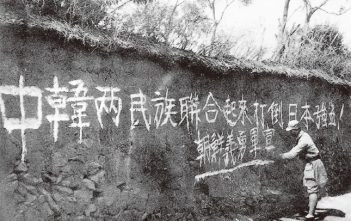

중국은 그 어느 나라보다도 한국과 오랜 역사를 거쳐서 지리적 정치적, 군사적, 경제적으로 긴밀한 관계를 맺었다. 일제시기에도 좌우익세력을 포함한 한국의 독립운동세력은 중국에서 활발한 활동을 하였고…

중국은 그 어느 나라보다도 한국과 오랜 역사를 거쳐서 지리적 정치적, 군사적, 경제적으로 긴밀한 관계를 맺었다. 일제시기에도 좌우익세력을 포함한 한국의 독립운동세력은 중국에서 활발한 활동을 하였고…

1949년 10월 2일, 소련은 중국정부 승인을 발표하고, 광동(廣東)에 있는 국민당 정부와의 외교관계를 단절하고 중화인민공화국정부와 대사를 교환하기로 결정하였다. 국민당 정부는 소련과의 외교관계를 단절할 것을 결의하였다.…

제2차 세계대전 후, 냉전이 시작되면서 중국문제는 아시아에서 주요한 위치를 차지하였다. 미국은 극동에서 소련의 팽창을 막기 위하여 중국을 세계 4대강국의 위치로 끌어올려 전후 아시아의 세력균형을…

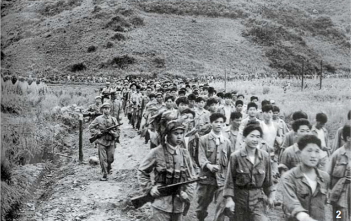

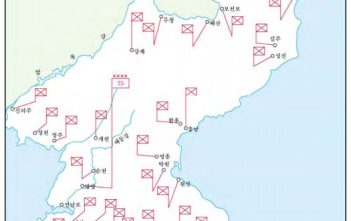

① 북한군 증강 지원 소련군의 철수발표 직후 북한의 김일성, 박헌영 일행은 모스크바를 방문하였다. 그의 소련행은 명목상 북한 경제지원과 군사지원문제로 논의한다고 하였지만 주목적은 무력통일론에 대한…

한반도에 출현한 38도선은 한민족을 가르는 남북의 분단선인 동시에 동북아시아에서 양대 진영의 분단선이었다. 모스크바 삼상회의에서의 한반도 문제를 구체화하려는 제1⋅2차 미⋅소 공동위원회가 결렬되면서 미국이 한반도 문제를…

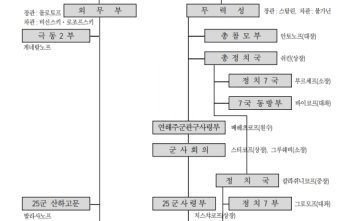

소련의 제25군사령관 치스챠코프는 1945년 8월 24일 함흥으로 들어가면서 조선인민에게 낸 포고문에서 “당신들 수중에 행복이 있다”고 해방을 선언하면서도, 38선 분할에 관하여는 언급을 하지 않고 있었다.…

해방 직후부터 미⋅소 공동위원회가 최종적으로 결렬되기 이전까지 소련은 한반도내 “소련에 우호적인 정부를 구성한다”는 기본목표를 추진하고 있었다. 이에 따라 소련은 해방직후 북한에서 소위 ‘사회주의 구축(構築)’이라는…

소련에서 제2차 세계대전에서의 승리는 히틀러의 침공 8개월 후인 1942년 2월 23일 스탈린 지시 55호를 통하여 제창한 바 있는 ‘항상적(恒常的) 작전요인’의 정당성을 확인하는 사례로 받아들여졌다.…

제2차 세계대전 종전 직후 평시체제로의 전환을 위한 군사력 감축은 병력과 장비의 감축만으로 완료되는 것은 아니었다. 따라서 전후 소련 당국은 결과적으로 2차에 걸쳐 군 지휘부를…

제2차 세계대전 후 살얼음판을 걷듯 신중하던 미⋅소의 관계가 1948년 말을 고비로 급격히 냉각되었다. 냉전이 표면화되면서 소련의 대외(對外)정책도 1920년대로 회귀했다. 소련 내에서 소위 “적에게 포위된…