파스카 삼일 —三日

〔라〕 Triduum sacrum, Triduum paschalis

〔영〕 sacred triduum

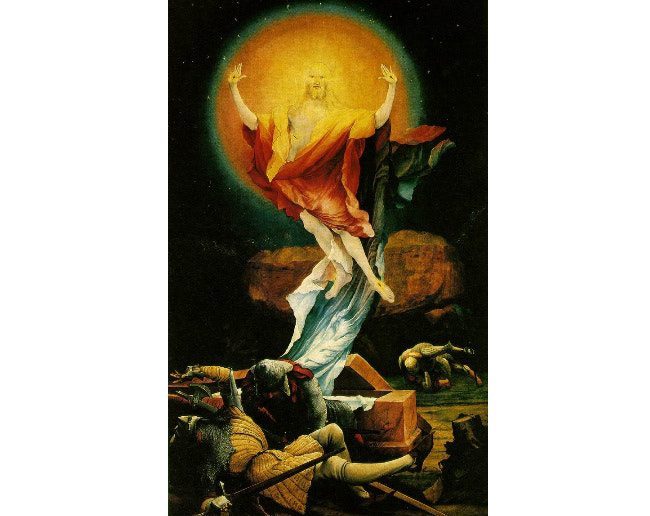

예수 그리스도의 수난과 죽음, 부활에 관한 파스카 신비를 기리는 3일간의 기간. 즉 파스카 목요일 주님 만찬 미사부터 시작하여 예수 부활 대축일 제2 저녁기도가 끝나는 시기.

‘파스카 삼일’이란 명칭은 20세기 초 전례 운동으로 시작된 전례 연구 작업의 산물로 1930년경 등장하였고, 1969년 전례력의 개정 작업 때 공식적으로 사용되기 시작하였다. ‘성삼일’ (聖三日, Sacrum triduum)이라는 표현은 ‘예수 그리스도의 수난과 인식 및 부활을 기리는 날들’이라는 말로 암브로시오(Ambrosius, 339~397)의 글(서간 23, 12)에 나타난다.

〔기원과 발전〕

파스카 삼일의 기원은 예수 부활 대축일의 기원과 동일하다. 사도 시대부터 주일마다 예수 그리스도의 파스카 신비를 사건일 일어난 날에 관심을 갖고 연중 축일로 지네게 된 것은 2세기 후반에 이르러서였다. 예수 부활 대축일을 예수가 돌아가신 니산 달 14일에 지낼 것인가, 아니면 니산 달 14일 이후에 오는 주일에 거행할 것인가 하는 논쟁은 교황 빅토르 1세(189~198/199?) 때 교회를 분열 위기로까지 몰아갔으나 결국 제1차 니체아 공의회(325)가 후자의 주장을 받아들임으로써 논쟁은 끝났다. 3세기 초반부터 파스카 신비를 50일 동안 지내게 되었고(부활 시기의 탄생), 4세기에는 예수의 죽음과 묻히심과 부활을 3일에 걸쳐 기리는 파스카 삼일(금~토~일)이 나타났다. 또한 이 시기에는 복음의 내용을 사실적으로 기념하려는 염원에 따라 최후 만찬을 기리는 파스카 목요일 전례가 등장하였다. 파스카 신비(수난~죽음~부활)를 3일에 걸쳐 지내는 것을 목표로 한 파스카 삼일 전례의 단일성(單一性)은 파스카 목요일 전례로 말미암아 깨지고, 결국 파스카 삼일은 주님의 수난을 기리는 3일(목~금~토)로 변질되었다. 오랜 세월 잊혀졌던 파스카 삼일의 전례는 1951년의 부활 성야(復活聖夜) 복구와 1955년의 파스카 삼일 전례의 단일성 회복으로 본모습을 되찾아 오늘에 이르고 있다.

〔의미〕

“인류 구원과 하느님의 완전한 현양의 사업을 그리스도께서 주로 당신의 파스카 신비로 완성하셨으니, 즉 당신이 죽으심으로써 우리의 죽음을 소멸하시고, 당신이 부활하심으로써 생명을 되찾아 주셨으니, 주님의 수난과 부활의 파스카 삼일은 전례 주년의 정점으로 빛난다”(전례력 18) 라는 선언처럼 파스카 삼일은 3일에 걸쳐 지내는 파스카 축일이다. 따라서 파스카 삼일에 해당되는 각각의 날들은 독립된 주제가 내포된 별개의 축일들이 아니라 오히려 파스카 신비의 한 측면을 부각시켜 파스카 전례의 본뜻을 드러내는 것을 목표로 하며, 이 점에서 각각의 날들이 서로 밀접한 관계를 맺을 때 그 가치가 드러난다고 할 수 있다. 그렇기에 각 날의 주제를 파스카 신비라는 틀 안에서 이해하는 것이 필수적이다.

〔전례와 영성〕

파스카 목요일: ① 역사: 성주간의 종점이기도 한 파스카 목요일은 주님 만찬 미사로 파스카 삼일의 시작을 알린다. 주님 만찬 미사의 기원은 《에제리아의 여행기》(Peregrinatio Egeriae, 4세기 말)에 나오는 예루살렘의 전례에서 볼 수 있다. 당시 예루살렘에서는 아침에 사순 시기를 끝내는 첫째 성찬례를 거행하고, 곧이어 지내는 둘째 성찬례에서는 성찬례 제정을 기념한다고 기록되어 있다. 거의 동시대에 로마 교회를 제외한 다른 서방 교회들에서도 두 대의 성찬례가 파스카 목요일에 거행되었다. 4세기까지 로마 교회에서의 파스카 목요일은 팜회자들을 위한 화해 예식을 거행하는 날이었으며, 주님 만찬 미사에 대한 어떤 흔적도 발견할 수 없다. 따라서 파스카 삼일 중 성찬례를 거행하는 날은 오직 부활 성야 뿐이었다. 5세기에 들어서 로마 교회는 주님 만찬 미사를 파스카 목요일 전례에 도입하였으며, 7세기에 들어서는 참회자들을 위한 화해 미사(아침), 성유 축성을 위한 성찬례(정오), 말씀 전례를 생략하고 지내는 만찬미사(오후) 등 석 대의 성찬례를 차스카 목요일에 거행하였다.그리고 8세기 말에 성유 축성 미사는 주교좌 성당에서 드리되, 본당에서는 단 한대의 성찬례(만찬미사)만 오전 9시에서 오후 3시 사이에 드리게 되었다. 교화 비오 5세(1566~1572)가 오후에 성찬례를 드리지 못하게 하자 오전에 만찬 미사를 드리게 되면서, 파스카 목요일 전체가 파스카 삼일에 포함되고 예수 부활 대축일이 파스카 삼일에서 빠지게 되었다. 또한 파스카 목요일은 성체를 공경하는 날로 변하였다. 1955년에는 주님 만찬 미사를 저녁에 지내도록 하였으며, 제2차 바티칸 공의회(1962~1965) 이후의 개혁 작업으로 주님 만찬 미사부터 파스카 삼일이 시작됨을 확실히 함으로써 파스카 삼일의 단일성이 회복되었다. 전례 전통에 따르면 축일은 전날 저녁부터 시작된다. 이에 따라 파스카 목요일의 주님 만찬 미시가 부활 축제의 전야로 이해됨으로써 금~토~일로 구성된 파스카 삼일의 본모습이 회복되었다. 한편 금~토~일은 역사적 사건으로서의 부활 신비를, 목요일은 예식 차원에서의 부활 신비를 지내는 날로 받아들일 때, 파스카 목요일 주님 만찬 미사로 시작되는 현행 파스카 삼일의 기간은 타당하다고 여겨질 수 있다.

② 전례: 1955년과 1970년의 개정 작업으로 주님 만찬 미사는 파스카 삼일 구조에 걸맞는 모습을 갖추게 되었다. 이 미사에서 대영광송을 부를 때 종을 치고 난 뒤 부활 성야까지 종을 치지 않는 풍습은 카롤링거 왕조 시대(750~887)까지 거슬러 올라가는데, 이는 예수 그리스도의 수난을 본받아 귀를 즐겁게 하는 것을 멀리하며 검소한 삶을 살겠다는 의지의 표시이다. 제1 독서는 유대교의 과월절 만찬 때 어린 양을 먹는 것에 관한 기사(출애 12, 1-8, 11-14)인데, 이 구절은 교부들의 부활 교리 교육에서 중요한 자리를 차지하였던 것으로 파스카 삼일의 성서 독서를 여는 서곡 역할을 한다. 말씀 전례 끝에는 발씻김 예식〔洗足禮〕을 하는데, 이 예식은 이미 아우구스티노(Augstinus Hipponesis, 354~430) 시대에도 있었으나 로마에는 12세기에 도입되었고, 원래는 주교좌 성당에서만 거행되었으나 1955년의 개혁 때 모든 본당에서 거행하는 것이 허용되었다. 이 예식은 성찬례 제정과 형제적 사랑이 서로 연관되어 있음을 보여 주기 위한 것이다. 성찬례를 마친 뒤에는 준비된 장소인 ‘수난감실'(locus repositions Sanctissimi Sacramenti)로 성체를 옮기는데, 이는 신자들이 성체를 공경하고 조배를 하며 성찬례가 없는 파스카 금요일의 말씀 전례 때 영성체를 하기 위해서이다. 파스카 목요일 만찬 미사는, 인간을 위해 수난하고 돌아가신 예수 그리스도를 기념하는 성찬례에 참여하는 교회 역시 봉사와 형제적 친교로 부활 신비에 동참하여야 함을 일깨워 준다. 시간 전례의 경우 저녁 기도는 여전히 사순 시기의 것이지만, 주님 만찬 미사에 참석한 이들은 저녁 기도를 바치지 않고 주일과 대축일 제2 저녁 기도 후 끝기도를 바친다.

파스카 금요일: ① 역사: 《에제리아의 여행기》에 언급된 파스카 금요일 전례가 이에 관한 가장 오래된 증언으로서, 이날 예루살렘에서는 최후 만찬이 있었던 다락방에서 골고타로 행진하며 기도하고, 주교가 보여 주는 십자가를 신자들이 경배하는 예식이 치러졌다. 아우구스티노는 예수의 수난에 관한 성서를 읽는 말씀 전례를 전하고 있다. 7세기의 로마 전례는 십자가 경배, 말씀 전례(2개 구약과 요한 수난기), 보편 지향 기도, 영성체로 구성되어 있었다. 13세기 이래 집전 사제만 영성체를 하였으나, 1955년 개혁 때 신자들도 영성체를 하는 관행이 복구되었다. 예수가 돌아가신 오후 3시경 거행되던 십자가 경배 의식은 중세를 거치면서 점차 이른 시간에 하게 되었고, 16세기에는 예식 시간이 아침으로 고정되었다. 그러나 1955년 예식서는 회중이 영성체를 할 수 있도록 오후 또는 저녁 시간으로 정하였고, 말씀 전례, 십자가 경배, 영성체로 된 전통적 예식 구조를 그대로 받아들였다.

② 전례: 1955년의 예식서 구조를 수용한 1970년 《미사 경본》은 ‘주님의 수난'(in Passione Domini)이라는 파스카 금요일의 옛 호칭을 복구하였다. 파스카 목요일 주님 만찬 미사에서 제의는 하얀색을 사용하지만, 파스카 금요일은 죽음의 색인 검은색 대신 순교자의 피를 상징하는 붉은색을 사용한다. 제1부 말씀 전례의 구성은 제1 독서로 고난 받는 종의 노래(이사 52, 13-53, 12)를, 제2 독서로 예수의 죽음이 내포하고 있는 구속적 특성에 관한 기사(히브 4, 14-16 ; 5, 7-9)를, 복음으로는 요한의 수난기(요한 18, 1-19, 42)를 읽고, 보편 지향 기도로 마치는 것이다. 보편 지향 기도는 옛것의 순서를 바꾸면서 제2차 바티칸 공의회의 정신에 따라 일부 기도문(그리스도인의 일치, 유대인을 위한 기도, 믿지 않는 이들을 위한 기도)을 고치고, 특히 무슬림을 염두해 두고 예수 그리스도는 믿지 않으나 하느님을 믿는 사람들을 위한 기도를 첨가한, 똑같은 구조로 된 10개의 기도로 구성되어 있다.

제2부는 십자가 경배 예식인데, 이 예식은 요한 복음 사가의 영향을 받은 십자가 신학을 보여 준다. 특히 이날은 예수 그리스도의 죽음을 애도하는 날이 아니라, 인류 구원의 원천인 십자가 제사를 고마운 마음으로 묵상하는 날이다. 예수의 죽음은 부활과 밀접한 관계가 있기 때문에 ‘복된 수난’이다. 예수 그리스도가 처형된 니산 달 14일이 파스카 금요일이므로 그리스도인들은 이날 완전한 단식을 하면서 성찬례를 거행하지 않았는데, 이날 십자가를 경배하는 예식과 파스카 목요일에 남긴 성체를 영하는 예식은 바로 이 전통에 의한 것이다. 이날 행하는 단식을 ‘파스카 단식’이라 부르는데, 부활 성야까지 단식함으로써 ‘드높고 열린 마음으로 주님 부활의 기쁨에 이르도록” 권하고 있다(전례 110항). 또한 이 단식은 신랑을 빼앗긴 신랑 친구들이 하는 단식이자(루가 5, 33-35), 십자가 제사에 참여하는 성사적 표지이기도 하다. 파스카 금요일과 토요일의 단식에 관한 기록은 2세기까지 거슬러 올라간다.

십자가 경배 의식을 마치면, 파스카 목요일에 축성한 성체를 무던 제대에서 모셔 와 신자들에 영해 주는 영성체 예식으로 구성된 제3부가 펼쳐진다. 영성체 후 남은 성체는 성당 밖의 임시 감실이나 성당 안 감실에 안치한다. 성체를 모신 후 잠시 침묵 시간을 가진 다음 영성체 후 기도를 바치고, 이어 백성을 위한 기도로 파견 예식을 대신한다. 두 기도 모두 예수 그리스도의 죽음과 부활을 통한 백성의 구원을 말함으로써, 파스카 금요일이 그리스도의 죽음을 애도하는 날이 아니라 부활의 기쁨 속에 파스카 신비를 묵상하는 날임을 드러낸다. 파스카 금요일 예식에 참석한 이들은 시간 전례의 저녁 기도를 생갹하고, 주일과 대축일 제2 저녁 기도 후 끝기도를 드린다.

파스카 토요일: 적어도 2세기 이후 파스카 토요일은 주님의 죽음을 묵상하며 엄격한 단식을 하는 날이었다. 따라서 인간적 즐거움을 추구하는 모든 종류의 모임을 자제한 채 여성체도 하지 않는 무전례(無典禮)의 날이었다. 비록 중세에 파스카 삼일의 일체성이 파괴되고 파스카 토요일 아침에 부활 성야 예식을 앞당겨 거행하는 왜곡된 현상이 있긴 하였지만, 1955년의 개혁으로 파스카 토요일의 무전례 성격이 회복되었다. 교회는 이날 시간 전례를 위해서만 모임을 가질 뿐이다. 파스카 토요일은 예수 그리스도가 무덤에서 쉬시고 저승에까지 복음을 선포하신 것을 기념하는 날이자 부활의 실현을 희망하는 날이다. 따라서 이날은 그리스도의 말씀에 대한 믿음과 그 실현에 대한 희망으로 가득 찬 은은한 기쁨의 날이다.

부활성야: ①역사: 원래 예수 부활 대축일은 파스카 토요일 밤에 시작하여 다음날 동 트기 전 성찬례를 마치는 것으로 구성되어 있었다. 따라서 주일에는 전례를 거행하지 않았다. 그리고 이날의 예식은 부활 성야의 성찬례까지 하는 단식, 기도, 성서 독서, 성찬례, 애찬(아가페)의 거행 등으로 구성되어 있었다. 종교의 자유 이후 수많은 사람들이 개종 · 입교하자 사순 시기에 예비 신자를 위한 예식들이 단계적으로 거행되고 부활 성야에 세례를 거행함으로써, 부활 성야는 세례 예식을 거행하는 날 가운데 가장 상징적이고 성대한 밤이 되었다. 하지만 유럽이 그리스도교화됨에 성인들의 입교가 사라지게 되었고, 이에 세례 예식을 부활 성야 예식 안에 보존하려는 교황들의 노력은 수포로 돌아갔다. 그럼에도 불구하고 세례수를 축복하는 예식과 세례를 언급하는 기도문들은 그대로 보존되었다. 4세기에는 빛을 그리스도의 표상으로 여겨 공동체 식사를 할 때 불을 켜는 예식이 있었는데, 이 예식은 아우구스티노 시대에 로마를 제외한 서유럽 지역에서 파스카 성야 예식을 여는 것으로 여겨졌다. 이 예식과 더불어 4세기 중엽에 부활 찬송(Exsultet)이 만들어졌는데, 7세기에 로마의 일부 교회에서 불리다가 11세기에는 교황청 전례에 도입되었다. 부활 찬송의 기본 내용은 가장 오래된 파스카 강론들에서 발견할 수 있다. 새 불을 축복하고 행렬하는 예식에 대한 최초의 묘사는 12세기의 《로마 주교 예식서》(Pontificale Romanum)에 있다. 부활 성야 예식이 확정된 것은 교황 인노첸시오 3세(1198~1216) 때였다. 4세기에 아우구스티노가 증언하듯이 부활 대축일의 성찬례가 존재하기는 하였지만, 로마에서는 6세기 무렵 부활 성야 예식을 자정 전에 마치는 관행이 확립되면서 다음날인 주일에도 성찬례를 드리게 되었다. 8세기 중반 이후 부활 성야 예식을 드리는 시간이 점차 앞당겨지다가 1570년의 《미사 경본》은 파스카 토요일 아침에 드리도록 정하였고, 1642년에는 교황 우르바노 8세(1623~1644)에 의해 의무 축일 목록에서 빠지기까지 하였다. 밝은 대낮에 그리스도의 광명이 온누리에 퍼지기를 기원하는 예식을 거행하는 이런 어처구니 없는 현상은, 1951년 교황 비오 12세(1939~1958)의 개혁으로 부활 성야 예식을 토요일 밤에 지내는 전통이 복구됨으로써 교정되었고 1955년에는 다시 의무 축일로 지정되었다. 1970년의 새 《미사 경본》은 부활 성야가 파스카 삼일의 정점이자 ‘모든 전야제의 어머니’임을 확인시켜 주면서, 밤이 시작된 다음에 예식을 시작하고 주일 새벽 전에 마치도록 규정지었다(전례력 19. 21).

② 전례: 부활 성야는 크게 4부로 구성되어 있다. 제 1부는 새 불을 축복하고 부활 초를 켜는 예식으로, 부활초는 돌아가시고 부활하신 예수 그리스도를 상징한다. 성당으로 행렬하는 동안 세 번에 걸쳐 “그리스도 우리의 빛”을 외치고, 독서대에서 부활 찬송을 노래한다. 촛불 행렬은 “나는 세상의 빛입니다. 나를 따라오는 이는 어둠 속을 걷지 않고 오히려 생명의 빛을 얻을 것입니다”(요한 8, 12)라는 말씀에 상응한다. 이어 그리스도의 부활 신비로 정점을 이룬 구원사를 일목요연하게 보여 주는 성서 독서들로 구성된 말씀 전례로 제2부가 시작된다. 구약 독서 7개와 신약 독서 1개 그리고 복음 낭독을 하는데, 사목적 이유가 있을 경우 구약 7개 중 2대 또는 3개만 할 수 있으나 홍해를 건너는 사건을 다루고 있는 출애굽기 14장은 부활 십니의 표상이라는 점에서 생략할 수 없다. 독서 사이사이에 화답송과 성서 찬가 그리고 기도들을 하게 되는데, 이러한 구성은 밤 기도의 모습을 잘 보여 준다. 독서 후의 기도들은 6~7세기에 만들어진 《젤라시오 성무 집전서》(Sacramentaium Gelasianum)에 나오는 것들로서 독서의 내용을 반향하는 것들이다. 구약 독서 후 제대 위의 촛불을 켜고 대영광송을 부르는 동시에 종을 울리면서 부활의 기쁨을 드러낸다. 세례를 통해 그리스도를 따르게 됨을 말하는 신약 독서 후, 사순 시기 동안 절제하였던 기쁨과 찬미의 환호인 알렐루야를 노래하고 예수 그리스도의 부활에 대한 복음을 선포한다. 제3부를 장식하는 세례성가 예식은, 세례가 그리스도의 부활 신비에 동참하고 있음을 드러낸다는 점에서 부활 성야 예식의 의미와 매우 밀접한 관계를 맺고 있다. 세례받을 이가 없고 세례수도 따로 보관하지 않을 경우에는 신자들에게 세례를 상기시켜 줄 성수 축복을 한다. 주교가 있을 경우 세례 후 견진까지 베풀어지는데, 주교가 없을 경우에는 각국 주교 회의의 결정에 따라 세례 집전 사제도 견진을 베풀 수 있다. 세례 후 또는 성수 축복 후 모든 신자들이 세례 서약을 갱신하며, 세례수 또는 성수를 신자들에게 뿌려 준 후 보편 지향 기도를 바친다. 이어 제4부 성찬례를 거행하는데, 이때 처음으로 영성체를 하게될 새로 세례받은 이들에게 제물을 바치게 하는 것이 바람직하다. 감사송은 희생된 파스카 양인 예수 그리스도의 영광을 다시 한 번 노래한다. 끝으로 마침 예식 때 백성들에게 성대한 축복을 베풀고, 이어 알렐루야를 두 번 덧붙인 파견의 말로 부활 성야를 마친다.

예수 부활 대축일: 파스카 삼일의 마지막 날이자 부활 시기의 첫날을 장식하는 이날에는, 원래 부활 성야가 새벽녘에 마치는 까닭에 별도의 전례를 거행하지 않았다. 그러다 주일에도 전례를 거행하기 시작한 것은 부활 성야를 자정 전에 마치는 관행이 자리잡으면서부터였다. 하지만 로마 교회에서는 다른 지역의 교회들보다 조금 늦은 7세기에 주일 성찬례에 관한 기도문들이 수록된 문헌들을 찾아볼 수 있다. 4세기 예루살렘에서는 오후에 기도한다는 기록이 있지만, 로마의 경우 저녁 기도가 등장한 것은 7세기였고, 이후 로마 전례가 전파됨에 따라 저녁 기도 역시 서방 전체에 전파되었다. 부활 성야는 토요일 자정 전에 드려졌다 하더라도 여전히 예수 부활 대축일의 성찬례이므로 부활 대축일에 다시 성찬례에 참석할 의무는 없다. 그리고 이날 성찬례의 주제 역시 예수 그리스도의 부활을 경하하고 기뻐하는 점에서 부활 성야의 주제와 다르지 않다. 파스카 금요일이나 토요일이 주님의 수난과 죽음을 부활 신비 안에서 기념하듯이, 주일의 명칭이 ‘예수 부활 대축일’이라 해서 주님의 부활만을 별도로 기념한다는 것은 아니다. 부활이 뜻깊은 것은 바로 수난과 죽음이 있었기 때문이며, 이 각각의 사건들은 서로 분리될 수 없는 하나의 신비를 이루고 있기 때문이다. 1970년 개정된 《시간 전례서》는 주일 아침 기도를 수록하고 있는데, 이는 부활 성야 후 바치는 찬가의 성격을 띤다.